みなさんこんにちは。ふみかんです。

本日は公認会計士試験の合格に至るまでの道のりについて、実体験をもとに書いていきます。

そもそも公認会計士とはどういう資格でどういう職業なのか、その試験制度とはどのようなものか、そういった大枠については別の記事で紹介しておりますので、ご覧ください。

「公認会計士 勉強時間」と検索するといくつかの見解はあれど3,500時間程度が目安と書かれていたりします。

これを実際の会計士受験生に聞いてみると多くの人が「いや、無理でしょ!!」と言うと思います。

まあ短答式試験が年2回、論文式試験が年1回しかないことを考えると、ほぼ同じくらいの学力だったとしても、ギリギリ受かった人とギリギリ落ちた人の勉強時間が数千時間単位で変わってきてしまいますし、勉強を始めた時期によっても変わってくるものです。

なので目安はあくまで目安という認識で。

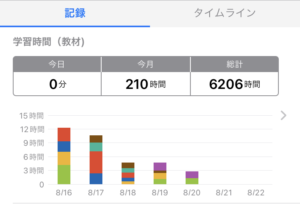

ちなみに私の実際の勉強時間は約6,800時間くらいだったかなと。

(会社を退職し受験専念生になってから記録を始めたのが6,200時間程度、記録していないけど働きながら勉強していた時間が600時間程度。)

期間にすると約2年弱です。

- 2021年9月 働きながら勉強開始

- 2022年1月 退職し専念生となる

- 2022年5月 短答式試験(令和4年第2回)受験。不合格。

- 2022年12月 短答式試験(令和5年第1回)受験。合格。

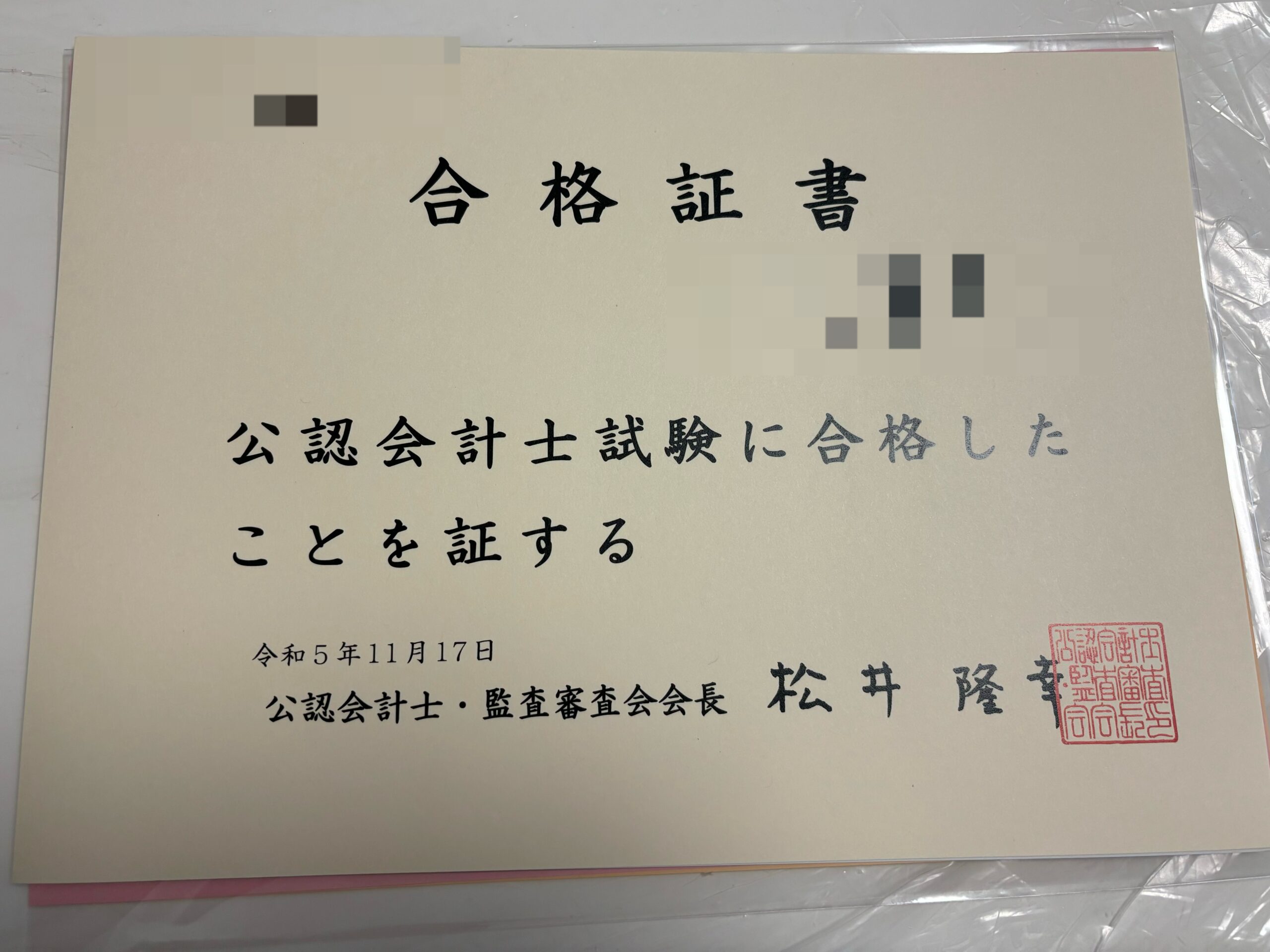

- 2023年8月 論文式試験(令和5年)受験。合格。

このような感じ。割と順調に進んだ方だと思います。

合格に必要なこと

色々ありますが、絶対に必要なものが勉強時間の確保と続けられる環境ですね。

どんなにやる気があっても膨大な試験範囲を網羅的に勉強するにはどうしたって膨大な時間が必要ですし、受験は長期戦ですから環境が整っていなければ最後まで続けることすら難しいでしょう。

公認会計士試験の合格を諦めて撤退する方も少なくありませんが、そういった方々はこの必要な2つを実現できなくなったということが理由の場合も多いと思われます。

(もちろん単にモチベーションを失ったとか他にやりたいことができたということもあると思います。)

どちらも十分に恵まれていなかったにも関わらず合格された方々は本当に意志が固く精神面の強さを尊敬します…!!!

勉強時間

前述しましたが私は合格までに約6,800時間を必要としました。

分かりやすく1日10時間勉強したとすると、680日。2年弱です。

1日の勉強時間を半分の5時間にすると、当然期間は倍になり4年弱の長期戦になります。

このように、比較的短期で合格するためには1日の勉強時間を確保する必要がありますし、それができないならば長期間を見据えて挑戦することになると思います。

※もちろん社会人で働きながら短期合格されている方もいらっしゃるので、全ての方が短期合格するために1日10時間の勉強時間を確保する必要があるという訳ではございません。

ただし、長期間勉強するということは制度改正があるたびに新しい内容を覚えなおすことになります。

また、長期化するほど(受かるレベルにならなければ受験しないというスタンスでもない限りは)不合格の数が増えてしまうと思います。

そうすると無意識に負け癖がつき、「今回ダメでもまた次頑張れば…」という気持ちが生まれやすくなる可能性があります。

それから、そもそも長期間モチベーションを維持するのは、なかなか難しいものです。

ですので、私は公認会計士試験に挑戦するならたっぷりと時間を確保して短期決戦で臨むことをお勧めします。

以下では私の実際の勉強時間の確保について、会社員時代と専念生時代に分けて記載してみます。

会社員時代

まず、私は基本的に在宅ワークで働けるよう会社と調整していました。(月に2,3回の出社日はありましたが。)

勉強時間を最大限に確保するためには、なるべく在宅で働けるようにするのがベストではないかと思います。

通勤の電車の中でテキストを見たりと工夫はできるかもしれませんが、通勤時間がないに越したことはないと思います。

コロナ禍を経てリモートワークを取り入れる会社も増えたと思うので、可能なら在宅の交渉をしてみると良いでしょう。

そして私は朝の始業前に2時間程度、終業後に3時間程度の勉強時間を取っており、平日は1日5時間程度を確保するようにしていました。

週末は予定がある日はそれ以外の時間全て、予定がない日は丸一日を勉強に費やしていました。

専念生時代

仕事をやめると、会社員時代の「予定がない週末」と同じ日々が続くことになります。

なので丸一日の勉強をほぼ毎日続けました。

丸一日と言っても24時間できるわけではありませんし、受験生によっても1日何時間やるかは差が出てくるところです。

私は最初、コワーキングスペース(以下、自習室といいます。)を契約して外で勉強していました。

当初は家で毎日毎日勉強を続けられる気がしなくて、気持ちの切り替えが必要だと思ったからです。

ちなみにこの自習室は予備校と提携しているサービスで、入会費用の優遇などが受けられました。

自習室で勉強している時は移動時間や外出準備等もあり、1日10時間ほど勉強していました。

ですが一日中勉強する習慣が身に付いたと感じた頃から、自宅での勉強に切り替えました。

仕事を辞めているので自習室の契約費用も節約できたのは嬉しかったですし、何より移動時間がなくなることと、全ての教材を見たい時に見れることが大きなメリットでした(自習室ではロッカーなど契約しておらず、鞄に入れられる分の教材のみ持ち歩いていたため)。

なお、雑談ですが通っていた自習室で私と同様に会計士試験を目指している受験生がちょこちょこいたのですが、その中の一人の異性に気に入られアプローチをされたことも自宅への切り替えを後押しする理由でした…笑

予備校の通学組でもこのようなトラブルはあるようですね…

(良い出会いもあるのでしょうが…)

気を取り直して、

幸い私は家族の協力もあり、自宅でも集中できる環境だったので勉強時間は増幅し1日12時間ほどになりました。

ただ、1日何時間勉強すれば合格するというものではないので、特に直前期などは24時間から睡眠・食事など必要な時間を引き算していって、それ以外を勉強に充てるくらいの気持ちで臨むのが最適だと思います。

私の通っていた予備校の講師も、受験時代は必要な時間を除いたすべてを勉強に充てていたとおっしゃっていました。

勉強内容

勉強は基本的に予備校の提示する標準的なスケジュールに沿って進めていました。

入門期

全ての講義をまだ見終えていない時期は、予備校の提示するスケジュールに沿って講義を見ていき、その都度復習をしていました。

X(旧Twitter)などで受験生仲間の投稿を見るとめちゃくちゃ進んでいて焦ることもあったりしますが、このペースも人それぞれなので変に影響される必要はありません。

少なくとも予備校の標準スケジュール通り進んでいれば問題ないと思いますし、不安があれば予備校の講師に相談してみることをお勧めします。

ちなみに私は9月から勉強を始めて3月頃にすべての講義を視聴完了しました。

そして初めて受験する5月短答(令和4年第2回)まであまり時間がなかったため理解を深めるというよりはひたすら答練を解いて、暗記用教材を回転して詰め込みまくりました。

財務会計と管理会計の実力も怪しいまま、とりあえず覚えないと手も足も出ない監査論と企業法に力を注いでいましたね。でも基本的に1日に全科目触るようにしていました。

結果は、結構健闘したと思うのですが…不合格(;;)合格ボーダー73%のところ71.8%止まりでした。

短答に向けた勉強

さて、私は最初の短答で合格しているか落ちているか微妙なラインだったため、合格発表までは8月論文に向けての勉強を進めていました。

主に新しく増える科目「租税法」と「経営学(選択科目)」ですね。次に、短答と全く違う能力が必要となる企業法。

正直全然ついていけなくていわゆるゴッパチ(5月短答合格して3か月後の8月論文で合格)は無理だなと思いました笑。達成している方々は本当にすごいです…!!

結果として5月短答は不合格であったため、12月短答に向けて腰を据えて着々と勉強することになりました。

一通り講義を見終えているため、次の12月短答までは基本的に自習となったわけですが、この時期私はCPAの講師が出している計算コンプリートトレーニング(通称コントレ)を使って勉強をしていました。

予備校界隈でも賛否あるやつです(笑)

コントレは近年使う人が多い教材となっているようですが、必須教材ではなくあくまでオプション教材であり、みんながみんな購入する必要はないと思っています。

コントレの賛否については、勉強内容とは少しずれてしまうのでここでは記載を割愛します。

財務会計と管理会計はコントレを使って、最初は解説講義にもじっくり時間をかけて一日に数問進め、何周かしたら解答時間も意識しながらスピードを上げて回転させていきました。

コントレのない監査論・企業法については、前回の短答までには講義をギリギリ見終えて問題集を回すばかりだったので、じっくりとテキストを読み直して理解に努めました。そしてテキストで勉強したところを問題集で確認する、といったように併用していました。

直前答練が始まるまでは、計算科目はコントレ、理論科目はテキストと問題集を使って、1日全教科触るような勉強方法でした。

短答直前期

直前答練が始まってくる頃には、その範囲に合わせて勉強を調整しました。

次の範囲はここだからテキストのここを何度も読み返す、問題集のここを解きなおす、といった具合です。

答練は解いたら必ず復習。解説講義は必ず見て講師が「これは捨てでよい」と言ったC論点の箇所などを除いて解けるようにしました。

分からない時は講師やチューターに質問しましょう。

ちなみに、時間が本当にない人は必要な解説講義だけ見るといった見方も良いと思いますが、問題解説だけでなく時間配分や問題の選別の仕方、電卓のちょっとしたテクニックなどを話してくれることがあるので、時間のある方は解説講義は見た方が良いのではないかな、と個人的には思います。

通常の講義でもそうですが、勉強の内容に直結していなくても

役立つお話をしてくださる講師は結構いらっしゃいます!

答練の範囲が区切られてではなく全体になってくる頃には、自分なりにどのくらいのペースでコントレを回すかを決めて計画的に勉強を続けました。

私はあまり迷わずにひたすら自分なりの勉強を進めていましたが、勉強方法の不安や答練成績の伸び悩みなどはどの段階でもいつでも講師に相談すべきです。(大切なことだと思うので何度も書いてます笑)

ちなみに教材はどんどん新しいもの(他の講師の教材や他の予備校の教材)に手を付けるということはなく、同じ教材を繰り返し使って勉強をしていくことが大切です。

(網羅的に載っているテキストでしっかりと理解をした後に、より素早く回転できるコンパクトな教材に移るなど、明確な理由がある場合はアリだと思います。)

全ての答練が終わってあとは本番を迎えるのみ、という時期でも勉強方法は特に変えませんでしたし、その必要はないと思っています。

本番までにもう一度確認しておきたいところは必ず触れるようにして、あとは淡々といつも通りの勉強をしました。

超直前のこの時期には勉強のみならず生活リズムやメンタル面の調整なども大事になってくるところですが、ここでは割愛します。もしかしたら別記事にまとめるかもしれません。

そして私は2回目の短答(令和5年第1回)で合格しました(*’ω’*) 合格ボーダー71%のところ77.4%でした。

論文に向けた勉強

12月短答を終え、正答率77%を超えているのを確認し、論文の勉強に本腰を入れました。

短答の勉強では毎日全科目に触れるよう意識していましたが、論文では無理でした。。

5月短答直後に少し論文の勉強をした時に思ったのが、「租税法しんどすぎる!!」でした。

計算科目だと思ってそんなに苦手にならないだろうと高を括っていたのですが、勉強を始めると暗記することが多すぎて多すぎて多すぎて…(´;ω;`)

租税法の中でも法人税・所得税・消費税があって、それぞれ全然違くて、え、これ1科目なの????と絶望しました笑

租税法と経営学はしっかりとした講義がありましたが、その他の科目は基本的に一から学ぶものではないので、たしか講義では勉強の進め方等を説明されただけのような気がします。

なのでこの時期の勉強方法は、毎日租税法と経営学の講義を進めることを基本として、その他の時間は各科目の論文対策集で記述方法を学ぶような勉強の仕方をしていました。

計算は相変わらずコントレを主軸にしていたのですが、論文科目に必死なこの時期は少しお休みしていました。

租税法・経営学の講義が終わり、いよいよ自習で進めていくフェーズに入ると、計算科目含めてまたなるべく全教科触りたいと思っていました。

ただ1日では無理でしたので、私の場合は下記のように2日間でローテーションさせていました。

- 租税法 / 財務計算 / 財務理論 / 企業法

- 租税法 / 管理会計 / 監査論 / 経営学

租税法の苦手意識はだんだん薄れていったものの、それでも暗記部分が多いため、毎日租税法をやる方法が私には合っていました。

そうそう、租税と経営に力を入れていた時には会計学は少しお休みしていたのですが、講義も終わって全科目回すようなフェーズになった頃、またコントレに戻りました。

そしてここまで使ってきていなかったコントレ総合問題編(論文財務の第5問対策)も使い始めました。

これは講師自身もお話しされていましたが何周も何周も回す教材ではないので、初見問題対策としてちょこちょこ取り入れました。

それから、租税法もコントレを使っていました。財務会計・管理会計とセットで買うと割引があったので、どうせ使う気がしていたので、租税法を勉強する前でしたが購入していました。

通常教材のテキストと講義でも問題ないと思いますが、私はコントレを出している講師の講義の方が合っていたので、租税法もコントレを主に使いました。

論文直前期

直前答練が始まってきたら、短答の時と同様に答練に合わせて勉強をしていました。

基本的には2日間で全科目触っていましたが、答練の科目に合わせて少し崩したりもしました。ただ何日も触らない科目は作りたくなかったので、触れなかった科目は翌日優先的に取り掛かる、というようにルールを決めていました。

ただ、論文は答練が1科目2時間(財務会計は3時間!)という長さ…答練を解いてから解説講義を聞いて復習、という一連の流れで一日の時間があっという間になくなってしまいます。

そういう時は思うように勉強が進んでいない感覚も出てくるかもしれませんが、必要な時間なので焦らないようにしましょうね。

2時間きっちり時間をとって問題を解くというのは貴重な体験なので、社会人受験生は特に難しいと思いますが、専念生は絶対時間を作って真剣に向き合うべきだと思います。

そういう意味で、3日間かけて予備校が開催する模試には、絶対参加した方が良いと思います。

それこそ、本番のための練習として本当に貴重な機会です。

いわゆるゴッパチ受験生で時間がない方でも1回は参加した方が良いのではないかと思います。

ちなみに私は自分の通っている予備校の開催する2回と、他校の開催する1回の、計3回参加しました。

私は勉強時間も比較的たっぷり取れており答練の成績もある程度安定していたので、実践的な経験を積むことが有用だと思ましたし、講師に相談しても賛成してくれたためです。

自慢ぽいですが、計3回の模試ですべてA判定を取った時はめちゃくちゃ自信がつきました笑

もちろん合格を確信できるわけではないですし不安は消えませんが、

自分のやってきたことは間違ってなかったのだと思えました!

模試も終わったら本当にひたすら回転回転。

会計学(計算)はコントレ、会計学(理論)・監査論・企業法は論文対策集、租税法・経営学はテキストを主に使っていました。

教材と自分を信じてひたすら回転回転。

最後は、もう新しく何かを学ぼうなんて思わずに、勉強をここまでやりきったと自分が思えるように、本番でその気持ちが自分を後押ししてくれるから、そのために、一分一秒でも多く勉強を続けるのみです!

最後に

公認会計士試験合格までの道のりとして、私の経験から勉強時間や勉強内容をお伝えしてきました。

受験は長期戦です。思うように成績が伸びない時は苦しいですし同じミスをしたら自己嫌悪にも陥ります。受験期間が長引けば世間体なんかも気になったりしてしまうでしょう。

でも合格すれば、全てが報われます!今までこのために頑張ってきたんだと、費やしてきた時間を誇りに思えるでしょう。

もちろん、自分のやりたいことは本当は違ったという場合や、他の道に進みたくなったという理由で勉強を辞める方もいらっしゃるでしょうし、色々な理由で一度勉強から離れなければいけない状況になってしまった方もいらっしゃると思います。続けることだけが正しいとは私も思っていません。

続ける方も、撤退する方も、みなさんそれぞれ自分の思う道に進んでいけたら幸せなのではないかと思います。

私も、今は公認会計士試験は突破しましたが次の目標に向かって頑張って進んでいるところです。

一緒に頑張っていきましょう!

さて、今回の記事がこれから勉強を始めようかと思っている方や、今勉強をしていて、他の人の経験を参考にしたいと思っている方のお役に立てたら嬉しいなと思っております!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!(*’ω’*)

コメント